Bayangkan Anda sedang menikmati kopi pagi, lalu tiba-tiba… bumi berguncang! Panik? Jangan dulu! Mari kita telaah apa yang sebenarnya terjadi di sekitar Selat Sunda. Ternyata, gempa bumi di wilayah ini bukanlah hal baru, melainkan sudah menjadi bagian dari “kehidupan” kita di Indonesia. Kita akan mengupas tuntas fenomena ini, dari penyebab hingga dampaknya, dan tentunya, bagaimana kita bisa lebih siap menghadapinya.

Selat Sunda: Zona Rawan Gempa yang Dinamis

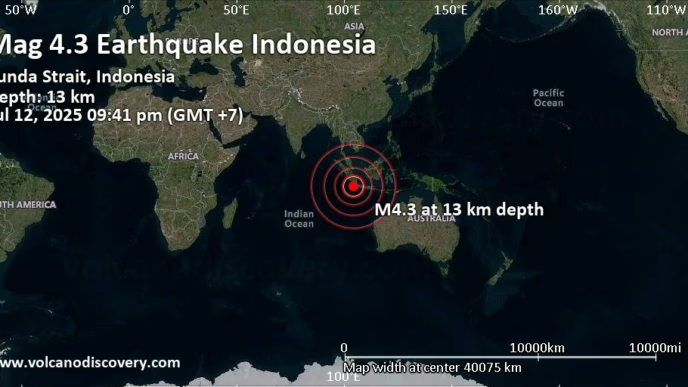

Indonesia, dengan posisinya di Cincin Api Pasifik (Ring of Fire), memang akrab dengan gempa bumi. Selat Sunda, yang memisahkan Jawa dan Sumatera, menjadi salah satu zona aktif seismik di negara kita. Hal ini disebabkan oleh interaksi kompleks antara lempeng tektonik di bawah laut.

Lempeng Indo-Australia terus bergerak ke utara dan menunjam (subduksi) di bawah Lempeng Eurasia. Proses inilah yang memicu terjadinya akumulasi energi, yang pada akhirnya dilepaskan dalam bentuk gempa bumi. Kedalaman gempa juga bervariasi, dari dangkal (kurang dari 70 km) hingga menengah (70-300 km), yang berpengaruh pada intensitas guncangan yang dirasakan.

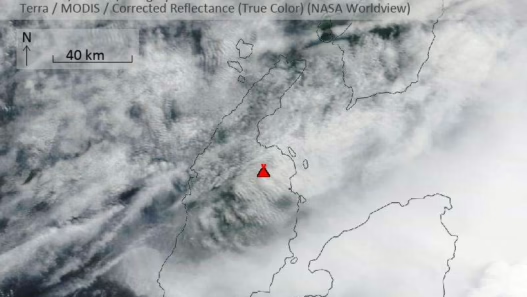

Selain faktor tektonik, aktivitas vulkanik di sekitar Selat Sunda, khususnya Gunung Anak Krakatau, juga dapat memicu gempa bumi vulkanik. Meskipun biasanya berskala kecil, gempa-gempa ini tetap perlu diwaspadai. Jangan sampai lagi asyik bikin konten tiba-tiba ada gempa.

Sejarah mencatat bahwa Selat Sunda telah mengalami beberapa gempa bumi besar. Data dari masa lalu memberikan gambaran penting tentang potensi gempa yang mungkin terjadi di masa depan. Memahami pola ini penting untuk mitigasi bencana.

Frekuensi gempa di Selat Sunda juga bervariasi. Ada periode di mana gempa sering terjadi, dan ada periode di mana relatif tenang. Fluktuasi ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk siklus pelepasan energi pada lempeng tektonik.

Untuk memantau aktivitas seismik di Selat Sunda, berbagai peralatan canggih seperti seismograf dipasang di darat dan di laut. Data yang dikumpulkan dari alat-alat ini dianalisis oleh para ahli untuk mendeteksi potensi gempa bumi dan memberikan peringatan dini.

Seberapa Sering Gempa Mengguncang Selat Sunda?

Mari kita intip data gempa yang pernah terjadi di Selat Sunda. Misalnya, pada tanggal 9 Juli 2025, tercatat gempa dengan magnitudo 5.1 dengan kedalaman 59 km, berjarak sekitar 28 km dari Banten. Lumayan bikin kaget, kan? Sebelumnya, pada 21 Juni 2025, gempa dengan magnitudo 4.8 juga terjadi, meskipun dengan kedalaman yang lebih dangkal, yaitu 20 km.

Data historis menunjukkan bahwa gempa dengan magnitudo di atas 5 sering terjadi di wilayah ini. Pada tanggal 2 Agustus 2019, gempa magnitudo 6.7 mengguncang Selat Sunda, bahkan tercatat ada 849 laporan dari masyarakat yang merasakan guncangan. Wow, banyak juga ya yang merasakan!

Pola yang terlihat adalah bahwa gempa dengan magnitudo sedang cenderung lebih sering terjadi dibandingkan gempa dengan magnitudo besar. Namun, bukan berarti kita bisa lengah. Gempa dengan magnitudo besar tetap berpotensi terjadi dan menimbulkan kerusakan signifikan.

Analisis data gempa menunjukkan bahwa sebagian besar gempa berpusat di lepas pantai, baik di Samudra Hindia maupun di sekitar Selat Sunda itu sendiri. Lokasi ini sesuai dengan zona subduksi tempat lempeng tektonik bertemu.

Kedalaman gempa juga memengaruhi dampaknya. Gempa dangkal cenderung menghasilkan guncangan yang lebih kuat di permukaan tanah dibandingkan gempa yang lebih dalam. Oleh karena itu, gempa dangkal seringkali lebih merusak.

Selain itu, kita juga perlu memperhatikan potensi gempa susulan (aftershocks). Gempa susulan bisa terjadi setelah gempa utama, dan meskipun biasanya lebih kecil, gempa susulan tetap bisa menimbulkan kerusakan tambahan pada bangunan yang sudah melemah.

Mitigasi Gempa: Bukan Sekadar Lari dari Guncangan

Setelah mengetahui frekuensi dan karakteristik gempa di Selat Sunda, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan diri. Mitigasi bencana gempa bumi meliputi berbagai upaya, mulai dari persiapan individu hingga kebijakan pemerintah. Ini bukan sekadar lari saat gempa, tetapi juga bagaimana membangun rumah yang tahan gempa.

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko gempa bumi adalah langkah pertama. Edukasi tentang apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah gempa bumi sangat penting. Misalnya, mengetahui jalur evakuasi dan tempat berlindung yang aman.

Bangunan tahan gempa adalah kunci untuk mengurangi dampak kerusakan. Penerapan standar bangunan tahan gempa (earthquake-resistant building codes) harus dilakukan secara ketat. Ini termasuk penggunaan material yang kuat dan desain yang sesuai.

Selain itu, penting untuk memiliki rencana evakuasi yang jelas dan terkoordinasi. Rencana ini harus mencakup jalur evakuasi, tempat pengungsian, dan komunikasi antar warga. Jangan sampai pas gempa malah bingung sendiri.

Pemerintah juga berperan penting dalam mitigasi bencana. Ini termasuk investasi dalam sistem peringatan dini gempa bumi, pemetaan zona rawan gempa, dan penyediaan bantuan darurat saat terjadi bencana.

Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mitigasi gempa bumi. Misalnya, penggunaan aplikasi mobile untuk memberikan informasi tentang gempa bumi dan peringatan dini. Dengan teknologi, kita bisa lebih cepat bertindak.

Mitigasi bencana gempa bumi adalah proses berkelanjutan. Kita perlu terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan kondisi. Dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi dampak kerusakan akibat gempa bumi.

Jadi, meskipun Selat Sunda adalah zona rawan gempa, bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan. Dengan pemahaman yang baik dan persiapan yang matang, kita bisa hidup berdampingan dengan gempa bumi dan mengurangi risikonya. Ingat, safety first!